Зачем Тарасов предложил проиграть канадцам? Как сборная СССР победила на дебютном чемпионате мира 1954

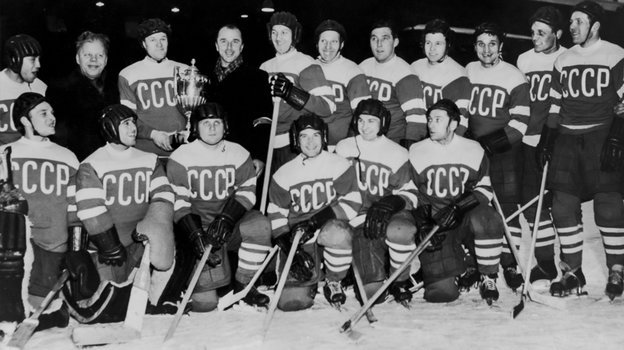

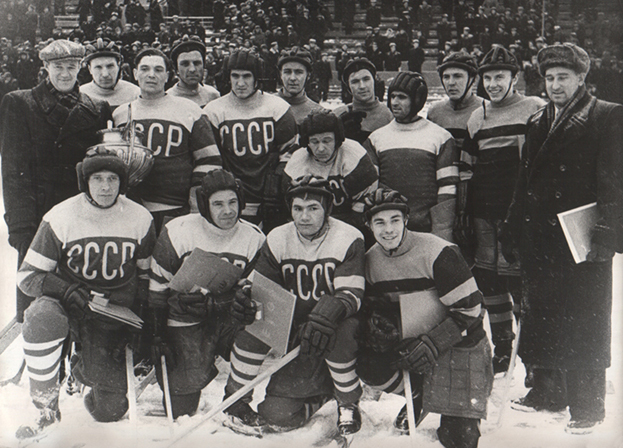

Фото ФХР

«СЭ» начинает новую рубрику «Хоккейная история — скрытые детали» — серию материалов про неизведанное прошлое советского и российского хоккея. Ее автор Леонид Рейзер — журналист, публицист, писатель и сценарист, автор еженедельника «Футбол-Хоккей» (1976-1990), журналов «Физкультура и спорт», «Спортивные игры», «Спортивная жизнь России», обозреватель, заместитель редактора отдела футбола и хоккея газеты «Советский спорт» (1991-1997), главный редактор еженедельника «Весь хоккей», журналов «Наш хоккей», «Российский хоккей+» и «Горячий лед» (2000-2015).

Первый материал посвящен победе сборной СССР на дебютном чемпионате мира 1954 года. Некоторые детали, в особенности воспоминания современников этого события (таких как Виктор Шувалов и Александр Комаров), публикуются впервые.

Первый блин «Сделано в СССР!»

Прибыть новичком на мировой чемпионат и не провалиться? Впервые выступить в компании всех сильнейших национальных сборных и не уступить ни одной из них?! Сразиться с ранее неведомыми родоначальниками хоккея и, отринув все расчеты и все психологические комплексы, бросить им перчатку, сокрушив их?!

Дебютное первенство мира превратить в собственный триумф — это вообще что? Что за явление?! Нечто неведомое до 1954 года в мировом спорте и остающееся беспрецедентным по сию пору в масштабе спорта на планете. Если не касаться каких-нибудь новомодных видов спорта, которых не пересчитать… Вместо первого блина в 1954 году получился пышный и румяный блин. Да еще расцвеченное икоркой — красной или черной; кому что по вкусу.

Какой бы громкой ни была сенсация, у нее непременно отыщутся истоки. И чем громче она, тем ее предпосылки сложнее обнаружить…

Красочная стела на Минском шоссе подсказывает, что в двух шагах находятся истоки Москва-реки — той самой, что величаво омывает столичный Кремль. Та стела с наглядной информацией служит подсказкой для путешественников.

Подготовка без искусственного льда

Льда в Советском Союзе было навалом. Чего-чего, а снега и льда — хоть завались. Искусственный лед отсутствовал как класс — хоть удавись. Десять лет советский хоккей как-то умудрялся обходиться без круглогодичных катков. За границей они были нормой, а в наших краях первый чудо-каток появился лишь в 1956 году (строго говоря, в Риге каток с искусственным льдом был запущен в 1955, но «пустынную» картину это для российских клубов не меняло). В Москве зима прописалась на целый год. В Сокольниках. Загружен лед был в режиме 24/7. Вся хоккейная Москва там буквально дневала и ночевала. «Локомотив», например, заполучил время поздним вечером и ранним утром; так железнодорожники ночевали прямо в раздевалке, точнее — в двух комнатах отдыха на третьем этаже. Так они не тратили ценное время и еще более ценные силы на дорогу по огромному городу. А до появления катка в Сокольниках московские команды в ноябре на неторопливом поезде добирались на Урал и в Сибирь ради первого естественного льда, проводя предсезонные сборы в условиях, приближенных к боевым.

Позднее выход был найден. Правда, для избранных — тех, кого включали в список кандидатов в национальную команду. Выезжали на искусственный лед в Германскую Демократическую Республику, где принимали радушно и на высшем уровне.

Александр Комаров, чемпион мира 1954 года, серебряный призер чемпионата мира 1955 года:

— Готовились к сезону мы в ГДР. Где-то с 52-го. (Первые матчи в ГДР были сыграны в апреле 1951. — Прим. Л.Р.). Условия предоставляли шикарные! Лед давали нам в любое время. Жили в Кинбауме; это бывшая резиденция Гиммлера (в открытых источниках это место не упоминается в качестве резиденции Гиммлера. — Прим. Л.Р.). По-моему, так. Это в 50 километрах от Берлина. Зрители хорошо принимали. Все правительство немецкое приходило на хоккей. По месяцу-полтора готовились, ни в чем не зная нужды.

И каждый раз, когда проводили матчи, мы дарили клюшки с автографами и надписью — «Вильгельму Пику» (Фридрих Вильгельм Рейнхольд Пик — первый и единственный президент ГДР. — Прим. Л.Р.) или «Вальтеру Ульбрихту» (1-й секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии. — Прим. Л.Р.). Пушкин (Георгий Максимович. — Прим. Л.Р.) не пропускал игр, наш посол; Чуйков, генерал (Василий Иванович Чуйков — главнокомандующий группой советских войск в Германии, впоследствии главком сухопутных войск СССР, маршал, дважды Герой Советского Союза. — Прим. Л.Р.), тоже не пропускал хоккей. Приходили к нам в раздевалку и жали каждому руки; говорили — «Молодцы, парни!» И только раз посол высказал недовольство Тарасову: «Как тебе не стыдно — вы же после первого тайма громите хозяев 12:1?! Недипломатично это! Понимаете, Анатолий Владимирович? Как-то неуважительно к принимающей стороне». А Тарасов, он простой человек был, прямолинейный: «Ничего, ничего, только уважать нас больше будут!» Тогда Пушкин чуть призадумался и миролюбиво ответил: «А ведь верно. Соглашусь, пожалуй, с вами».

Проверка Чехословакией

Во время сбора в ГДР в 1953 году возникла у Тарасова идея помериться силами с чехословацкой сборной на их льду. Анатолий Владимирович высказал это послу Пушкину, а тот ни в какую: «Я такие вопросы не уполномочен решать. Надо звонить в ЦК (Центральный комитет коммунистической партии. — Прим. Л.Р.). Стали звонить. Поначалу — ни в какую. Но Тарасов уперся, уж очень стремился проверить силу сборной не на фоне хлипкой сборной ГДР, а в бою с одним из лидеров мирового хоккея. Названивал на самый верх, слышал: «А если проиграете, сраму не оберемся». В ответ заверял, что «не проиграем, ни за что не уступим чехам». Добился-таки своего неугомонный Тарасов. Взяли с собой только основной состав, под двадцать человек. Это был первый приезд наших хоккеистов в Чехословакию.

Ажиотаж творился неслыханный, когда русские прибыли. В Праге дворец был рассчитан на 10 тысяч зрителей, а в Братиславе и в Остраве — тысяч по шесть-семь. А заявки на билеты на каждый матч — под 100 тысяч! Доходило до того, что сами чехословацкие игроки, не попадавшие в основу, приходили в гостиницу, где расположилась советская сборная, и… просили помочь с билетами: «Хотим попасть на ваши игры и не можем…» Они были знакомы с нашими сборниками, поскольку «друзья по социалистическому лагерю» до этого приезжали в Москву на серию товарищеских матчей.

Виктор Шувалов, чемпион мира 1954 года, чемпион Европы 1955 года, олимпийский чемпион 1956 года:

— Играем в Праге. Стадион полнехонький! А судили двое — наш Старовойтов и чех. На половине Старовойтова удаляют кого-то из наших. Почти сразу чешский арбитр еще одного нашего удаляет. И мы втроем против пятерых чехов остались. Ну как отбиваться втроем против пятерых?! А трибуны там ревут… В общем, выстояли. А когда второе-то удаление было, Старовойтов мимо нашей скамейки проезжает, и Тарасов кричит ему: «Андрей, пора гнать чехов! Куда, (нецензурно), смотришь?! Действуй!» А чехи-то все по-русски понимали. И смех, и грех, как говорится.

В Праге была достигнута первая победа — 2:1 (Шувалов преуменьшил перевес, на самом деле — 7:3. — Прим. Л.Р.), в Братиславе — 3:1 (перевес точный, но счет — 6:4 — прим. Л.Р.), в Моравии, в Остраве — 2:2.

Анатолий Тарасов слово, данное партийным лидерам, сдержал. Первая серия с именитым оппонентом в гостях выдалась более чем успешной.

Приоткрытый железный занавес

Социалистический лагерь: Германская Демократическая Республика и Чехословакия. Скандинавия: Финляндия и Швеция, Норвегия.

Это — маршрут, который проделала советская сборная в период подготовки к дебюту на мировом первенстве, побывав в некоторых из указанных государств по нескольку раз. Везде местная публика принимала советскую команду либо тепло, либо нейтрально; только польские зрители проявляли горячий негатив, однажды брошенной бутылкой едва не разбили голову вратарю Григорию Мкртычану… Но в Польше наши играли уже после ЧМ-54. Во Франции, Голландии и Англии выступали в сезоне-1955/56 перед дебютом на зимней Олимпиаде.

Как же такая заграничная вольница сопрягалась с железным занавесом, который существовал после войны в Советском Союзе?

Сопрягалась очень даже гладко. Руководство всесоюзного спорткомитета, прежде всего в лице Николая Романова, осознавало важность канадского хоккея для советского спорта, ведь этот вид был включен в программу зимних Олимпийских игр. Значит, его следовало выводить на достойный уровень в международных матчах. Футбол дебютировал на Олимпиаде в 1952 году, но футбол был безумно популярен еще до войны; одни матчи с басками чего стоили; а хоккей-то появился сразу после 1945 года и никакой познавательной компоненты не получал; за исключением приезда в 1948 году знаменитого чехословацкого клуба ЛТЦ. Оставалось зазывать к себе в гости и самим выбираться на международный уровень. Кроме того, Романов видел, насколько зашел населению новый ледовый спорт.

По итогу наша сборная изрядно обогатилась зарубежным опытом. С ведущими европейцами — шведами и чехами — встречалась неоднократно и выглядела более чем пристойно. Никакой робости перед ними уже и близко не наблюдалось. До канадцев и американцев не дотянулись. Но новичками себя не ощущали. Центральный нападающий ударного звена сборной (Бабич — Шувалов — Бобров) так обрисовал статус наших первопроходцев с приближением дебютного чемпионата мира в 1954 году:

— Мы чувствовали себя волками! Много уже повидали, многих уже побеждали. Нам троим было уже за тридцать. Да и остальные в сборной были зрелыми мужиками.

Виктор Григорьевич Шувалов до последних годов жизни отличался здравостью ума, фантастической памятью и сдержанностью в оценках; тем более удивительным было услышать от него образное сравнение хоккеистов сборной с таким грозным хищником.

Студент в звании майора

Резонный возникает вопрос: а что помешало Советскому Союзу дебютировать на мировом форуме сезоном раньше, в 1953-м?

Имелась довольно веская психологическая причина. Боязнь выступить недостаточно пристойно. Разочаровать, а то и осрамиться на весь белый свет. Именно таковым руководство страны посчитало дебют футбольной сборной на Олимпиаде 1952 года, после чего разогнали знаменитую «команду лейтенантов». Это было еще очень свежо в памяти …

Ну а травма Всеволода Боброва наряду с тем, что изрядно ослабляла национальную сборную, послужило удобным предлогом для откладывания дебюта, маскируя главную подоплеку.

Вполне вероятно, держали в уме, что и двух мировых первенств хватит для подготовки к зимней Олимпиаде 1956 года, дебютной для СССР. И оказались правы…

Виктор Шувалов:

— Заменой чемпионата мира в 53-м стало участие в зимней Универсиаде, которая проводилась в Австрии. Хоккеисты играли в Вене. Впервые при Сталине нас выпустили в буржуазную страну. До того мы только в Польшу ездили, Чехословакию и ГДР. Дальше них не выпускали. А ВВС, «ватага Василия Сталина», как ее окрестили болельщики, выезжала в Польшу. Тренировалась в городке Щецин, где была расквартирована местная воинская часть. Приезжали честь по чести — в военной форме. Аттестованные же были хоккеисты. Поляки хорошо знали нас. Тренировались рядом, даже в футбол с ними играли. А на Универсиаде нелепая ситуация возникла. Наша студенческая сборная, она же национальная, наполовину состоявшая из армейцев, выходит с тренировки, а навстречу поляки, половина из коих — старые знакомцы. Смеются: «О, Виноградов, майор-студент!» Выходит Евгений Бабич: «О, Бабич, майор-студент!» Неизвестно, как наши спортивные боссы выкручивались.

Первое золото международной пробы наш хоккей добыл в 1953 году. Хотя и не вполне корректным образом.

Чего не скажешь о дебюте годом спустя. Там не к чему было придраться. Только изумляться и аплодировать.

Бунт против методов Тарасова

Дорвался!

Именно таким словом обрисую состояние Тарасова, в котором Анатолий Владимирович пребывал на предсезонном сборе в ГДР. В нашей стране искусственного льда еще не было, а тут — раздолье. Тренировочный процесс для тренера-искателя являлся полем бескрайнего притяжения, где не щадил себя и не жалел подопечных, а точнее, подопытных исполнителей. Умудрялся лед прихватывать даже у… немцев, у хозяев! От чего местные спортивные функционеры были не в восторге. Не в восторге, допускаю, был и Егоров, второй тренер сборной и старший тренер «Крыльев Советов», но Владимир Кузьмич, специалист очень высокого уровня, строго соблюдал субординацию.

Однако любые перехлесты чреваты…

Виктор Шувалов:

— Пахали целыми днями. Утром, днем и вечером. Три тренировки! Изо дня в день. Даже Хлыстенок (Николай Хлыстов — крайний форвард «Крыльев Советов» и сборной. — Прим. Л.Р.) уж на что жилистым был, и тот взвыл: «Я коньки вообще не снимаю. Придешь утром с тренировки, позавтракаешь и в коньках приляжешь, одеялом прикроешься и лежишь. Потом на тренировку выходишь. Обедаешь. Отдыхаешь в коньках. Вечером снова — на лед. Только к ночи, к отбою коньки снимаешь. Ну куда же, к черту, это годится?!»

Поехали в Польшу. И там динамовские и крыльевские ребята высказались против Тарасова. Все. Они все против работы с ним были, а мы-то, армейцы, не могли протестовать как подчиненные в клубе и как военнообязанные. Они восстали. Его убрали.

Звено из профсоюзного клуба «Крылья Советов» имело независимость в данных обстоятельствах. Динамовская тройка находилась в схожих условиях: офицерами не являлись; только после победного чемпионата мира 1963 года в клубе внедрили систему аттестации хоккеистов, которые соответствовали определенным требованиям.

— И назначили Чернышева. Аркадий Иваныч и повез нас в 54-м на чемпионат мира. А Егоров Владимир Кузьмич так и остался помощником.

Этот бунт на корабле, допускаю, сыграл позитивную роль в дни дебютного испытания 1954-го.

Закулисные подробности, о коих будет рассказано ниже, это довольно убедительно иллюстрируют…

Канадская гегемония и советская экзотика

Безраздельное властвование. Так Канада ощущала себя, когда перелетала Атлантику, чтобы в очередной раз вернуться с титулом чемпионов мира. Швеция и Чехословакия, случалось, оказывали родоначальникам хоккея сопротивление, однако на исход спора и тем паче на турнирный итог это влияние оказывало нечасто.

Социально-экономический расклад в преддверии первой в истории дуэли Канада — СССР был запредельно контрастным.

Представители хоккейного гегемона не могли себе даже вообразить, что:

— эти русские играют в какой-то диковинной экипировке, которая производилась их местными фабриками и которую они дополняли буквально своими руками;

— эти русские не имеют ни единого дворца с искусственным льдом;

— эти русские, почти все, живут не в отдельных квартирах и тем более не в коттеджах, а с соседями, обычно весьма многочисленными, в так ими называемых коммуналках;

— эти русские не имеют возможности для полноценного восстановления, поскольку продукты в магазинах не все доступны по цене и ассортименту;

— эти русские очень редко бывают дома, командой находятся на так ими называемых сборах на загородных базах;

— эти русские начали осваивать придуманный Канадой хоккей лишь после войны;

— этих русских так или иначе непосредственно коснулась война, а кое-кто был фронте и даже был ранен…

Высота хоккейной Канады ассоциировалась с небоскребами в Монреале или Торонто. Зато в Москве строились сталинские высотки: в 1952 и 1953 годах их было четыре, причем здание МГУ стало самым высоким в Европе; в 1954-м добавилось еще две (а седьмая появилась в 1957 году). В советском хоккее имелись свои «высотки»: свои сильные качества, истоками коих являлись своеобразие начальных шагов при освоении канадского хоккея и особенности уклада советского общества.

Маневренность. Складывалась из скорости русского хоккея, откуда все и пришли в канадскую игру, и уже адаптированной к канадскому хоккею скорости на короткие отрезки.

Командная спаянность. Происходила от коллективизма, свойственного и советскому обществу, и бытовавшему в предыдущие века укладу.

Царивший в обществе коллективизм находил в хоккее отражение — комбинационный стиль. Культура паса прививалась еще в детско-юношеских секциях. Во всех клубах практиковался комбинационный хоккей, разумеется, в различных модификациях. Игрок, который с пасом был на «вы», не имел шансов попасть в сборную страны.

Разностильность троек нападения. Они брались целиком из ведущих клубов — ЦДСА, Крыльев Советов и Динамо. Данному фактору Виктор Шувалов придавал особое значение.

Отменная физическая готовность. Шла она от русского хоккея, хоккея с мячом — большой объем катания, непрерывное движение, большая продолжительность матча. Все из первого поколения, которое осваивало канадскую игру, были «русачами». Наряду с этим из-за отсутствия искусственного льда и короткого сезона они дружно переключались на футбол, где как раз сезон был длинный: весна — лето — осень. В советской школе футбола «физике» уделялось повышенное внимание; команды держали нагнетательный темп до финального свистка. Поэтому выносливость, скоростная выносливость были у хоккеистов советской сборной на высоком уровне. В отличие от зарубежных оппонентов они оказывались способны в одной смене дольше оставаться на льду, если того требовала обстановка; до конца матча поддерживали высокий темп.

Все эти козыри имелись в рукаве у главного тренера сборной Аркадия Чернышева. Они, будучи неведомыми родоначальникам игры, становились оттого еще весомее. По существу расклад сил для первой дуэли, которая впоследствии станет главной в мировом хоккее, был отнюдь не таким уж беспросветным для сборной СССР. Но все это мы оцениваем в режиме «задним умом мы все сильны!»

Призрак Сологубова — Трегубова

«Трегубов действовал очень надежно»

«Сологубов проявлял грамотную жесткость»

Такого рода реплики доводилось слышать в контексте мирового первенства-54 от одного из его участников. Однако Николай Сологубов с Иваном Трегубовым… не причастны к сенсационному дебюту сборной.

Какой же мощью от них веяло, что был невольно создан такой мираж! Каким же поразительным выдался тот самый дебют при отсутствии двух звездных защитников! Впоследствии и того и другого признавали лучшими игроками своего амплуа на мировых форумах. «Призрак» их участия на ЧМ-1954 тем более поразителен, что тогда играли в две пары защитников, а пятый был на подмене.

Отсутствие Сологубова с Трегубовым — загадочная история. Первый в сезоне-1953/54 вообще за сборную не играл, второй выступал вплоть до мирового первенства. В чемпионате страны на двоих пропустили только один матч! Наиболее вероятным видятся следующие обстоятельства. В том сезоне тарасовский ЦСК МО усилился неимоверно теми, кто задавал тон в ВВС, в команде Василия Сталина; после смерти вождя она была расформирована; однако такое усиление при малочисленности составов внесло дисбаланс в командную атмосферу и привело к тому, что чемпионом абсолютно неожиданно стало чернышевское «Динамо». Возможно, фиаско ЦСК МО могло повлиять на невключение двух сильнейших защитников-армейцев в состав сборной.

Отсутствие Сологубова — Трегубова в 1954-м добавляет вертикальности взлету Советского Союза при выходе на мировую орбиту.

Особенный среди особенных

Аксиома коллективной игры гласит: команда, какой бы ровной по силам игроков она ни была, должна иметь лидера. Либо: изредка встречается, в двух-трех таковых. Лидер необязательно должен быть выше всех по мастерству. Зато если он вдобавок ярче и эффективнее всех, то это вообще бесценно. Всеволод Бобров являлся, безусловно, именно таким лидером.

Находился в той сборной еще один особенный спортсмен. Николай Пучков занимал пост номер один и справлялся со своими обязанностями замечательно. Но что важно — он был и номер один по части профессионального отношения к хоккею. Абсолютный аскет и готовый тренироваться вдумчиво и до посинения, он из-за границы вместо всякого барахла привозил книги о хоккее на английском языке. Вратари и так-то считались и считаются особой кастой, а Пучков являлся особенным даже среди них.

«Муляжи» в форме сборной СССР

Осенью 1953-го председатель всесоюзного спорткомитета Романов пригласил к себе всю сборную, Чернышева с Егоровым, а также Тарасова. Объявил им о том, что решено участвовать предстоящей зимой в чемпионате мира. Никаких задач не сформулировал. Никаких накачек хоккеисты не услышали. Услышали лишь его пожелание, чтобы комплектовали команду клубными сыгранными звеньями. Вопрос с десятым нападающим решился без проволочек: Тарасов предложил Комарова — «расчетливый и скоростной, выпускаю его в большинстве и в меньшинстве». Игроки полагали, что Чернышева с Егоровым приглашали и в более высокие инстанции…

Приодели игроков. Отвели в ЦУМ (Центральный универсальный магазин) — рядом с Большим театром. Там, в подвале, выдали костюмы, пальто, шляпы. Чтоб солидно выглядели.

Александр Комаров:

— Прилетели в Швецию. Разместились в гостинице. И решили сразу пройтись по городу. Нас сразу будто ослепили яркие витрины бесчисленных магазинов в центре. Едва ли не в каждом втором в витринах были выставлены муляжи (манекены. — Прим. Л.Р.) хоккеистов, одетых в форму национальных сборных. Муляжи всех сборных — участников чемпионата мира. А их размеры у всех были разные. Самые крупные — канадцы; чуть поменьше — шведы, еще меньше — чехи, дальше финны. А самые маленькие, ну лилипуты какие-то, были одеты в форму с буквами СССР. Нам, конечно, стало обидно. В душе каждый игрок советской команды переживал. Вслух мы не говорили об этом, каждый настраивался на боевой лад сам, без лишних слов.

График выступления советской сборной складывался по нарастающей. Разминочный режим: Финляндия, Норвегия, ФРГ. Разогревающий: Чехословакия и Швейцария. Экс-консультанты из Праги представляли угрозу, но отчего-то повышенного волнения перед матчем не вызывали.

Александр Комаров:

— Чехов мы уважали, но не опасались. Играли с ними раз шесть. Чаще выигрывали. Они — команда настроения. А мы — более волевые, что ли. Легко у нас пошло: одну забили, вторую, и пошло как по маслу (в действительности соперник повел в счете, но благодаря хет-трику Боброва все обошлось, с разрывом в три шайбы. — Прим. Л.Р.).

Невысокий барьер в лице швейцарцев пролетели мимо, почти не заметив, хотя запас в счете и выдался скромным.

Ненастье

«Тре Крунур».

Их актив слагался впечатляюще: родные стены + традиции + международный опыт + высокое индивидуальное мастерство + плеяда классных исполнителей во главе с суперфорвардом Свеном Тумбой-Юханссоном. Психологического комплекса перед шведами наши хоккеисты не испытывали, однако.

Виктор Шувалов:

— То была трагичная игра. Ну нет, скорей драматичная, очень тяжелой вышла. А все отчего — капризы погоды вмешались, а они против нас сыграли.

Причем там, на Королевском стадионе, каток-то был искусственный, но открытый. И так же, как на «Динамо» в Москве, находился у Восточной трибуны, которая за футбольными воротами была. Я вот сейчас подумал: а может, наши скопировали у шведов такое вот расположение катка, который у нас-то оставался естественным…

Первый период играем нормально. Лед хороший. А потом повалил мокрый снег. Сыпал и сыпал хлопьями. Каждые 10 минут чистили лед. Но проку от того было чуть. У нас сразу скорость вся пропала, пас этот наш отработанный пропал. Потому что шайбу по снегу не протащишь…

А получилось так, что мы проигрывали. В первом тайме, по-моему, Мишка Бычков завелся в углу, там шайбу как-то отняли у него, подбросили на пятачок и забили нам гол (в действительности в третьем периоде. — Прим. Л.Р.). А когда эта метель началась, нам пришлось перестраиваться. Тренеры, да и мы сами понимали — как только пересекаешь красную линию, вбрасываешь шайбу в угол и туда давить, давить. Перешли на тактику силового давления. Время шло, а мы проигрывали 0:1. Уже третий тайм, уже минуток оставалось немного… Пробрасываем шайбу, Женька Бабич раньше всех приходит в угол забирать ее и сразу прямо по воздуху ее так набрасывает в мою сторону, она передо мной падает. И я метелочкой загребаю — она вратарю подмышку попала и перевалилась в ворота.

1:1.

Так и закончили. Можно сказать, спаслись.

Но тот снегопад спутал все наши карты, наши козыри пропали. Мы больше пострадали от метели, чем шведы.

Виктор Шувалов стал героем той встречи.

Акула и рыбка

Но был еще один герой, приметный только для очень внимательной публики, — Александр Комаров:

— Снегопад шел кромешный. Порой даже как было — ищем шайбу — а где она?! Представляете?! Они забили шайбу нам совершенно случайно. Она откуда-то выскочила и — в воротах. А Шувалов забил так же — вратарь искал шайбу, а он раньше ее разглядел и сразу же ее проткнул. Как будто все под снегом происходило!

Я-то в атаке мало участвовал. Получил от Чернышева специальное задание. Сдержать Тумбу-Юханссона. Ох, до чего силен был! Во всей Европе ему равных не было. Бобров наш тоже прославился, но уже после этого чемпионата… Тумба — высоченный, атлетичный, катил здорово, а руки какие прекрасные. Если он, допустим, так же как Бобров, отходит назад, получает шайбу и начинает набирать скорость, то я тоже подкатываюсь к нему и двигаюсь с ним вровень, все время стараясь теснить шведа к борту. Он вперед не особо катит, потому что я не уступаю; пробует меня пропустить, а я притормаживаю немножко. Не спешу отбирать шайбу у него, потому что знаю — приведу туда, где наш защитник встретит. Тумба вдали от борта тоже никак не может меня обыграть, потому что у меня скорость спиной вперед очень хорошей была. Мог даже и в корпус сыграть. А я был, наверное, на 8-10 килограммов легче шведа. То есть я все время был как рыбка маленькая около акулы! Все время сопровождал его, чтобы он не получал вот эту шайбочку, которую большую часть игры еще разглядеть следовало… Тумба-Юханссон меня так ни разу и не обыграл! Если мне удавалось перехватить шайбу, отдавал защитнику и сразу бежал открываться — тогда уже швед должен был меня держать, но он не приспособлен к тому был!..

Уже потом, точно не припомню когда, Свен, так его звали, подошел ко мне и дружелюбно похлопал меня по плечу: «А ты ведь ничего не дал мне сделать!»

(В действительности Тумба-Юханссон забросил единственную у шведов шайбу. Что вовсе не принижает заслугу нашей «рыбки», если принять во внимание суперкласс «акулы». — Прим. Л.Р.)

Запрет на щелчки

Виктор Шувалов:

— Во время чемпионата Чернышев специально повез всю сборную на тренировку канадцев. Мы же их не видели. Американцев тоже никогда не видели, но они так не гремели, однако в том первенстве не участвовали. Канадцы! Вообще не знали, что собой представляют. Знали только, что Канада чуть ли не каждый год чемпионом становится, всех разносит.

Насколько помню — даже как-то волновались, я — точно. Какая-то часть тренировки прошла — видно было, что с навыками они хорошими. А потом начали щелкать по воротам. А мы-то и знать не знали про такое?! Летит шайба как пуля! Правда, замах требуется и неожиданность выстрела для вратаря пропадает. Щелчки эти оглушили нас новизной и мощью, тем качеством и азартом, с какими канадцы отрабатывали этот элемент.

После тренировки они прошли мимо нас вразвалочку, перекатывая во рту жвачку. Им для большего выпендрежа только что сигару гаванскую не хватало закурить…

Ну а мы на первой же тренировке после визита к главному фавориту принялись осваивать новый элемент. Сразу после обязательной программы. Щелкаем каждый по-своему — как что подсмотрел у канадцев. Бах — треск: у одного сломалась клюшка. Бах — треск: у второго. Третьему надо ехать за запасной клюшкой… Чернышев смотрел-смотрел на это необычное зрелище и, не выдержав, громко крикнул: «Бросьте вы чепухой заниматься! Так все клюшки переломаете! Играть нечем будет!»

На крик Аркадий Иванович переходил крайне редко. Значит, всерьез забеспокоился насчет запаса клюшек в сборной.

Стал ли щелчок в исполнении канадцев для советских мастеров щелчком по носу? Ничуть. Психологической трещинки не образовалось. Просто взбудоражила новизна атакующего элемента. Вообще, присуще было для наших хоккеистов и тренеров стремление узнавать и осваивать все новое.

Установка на Канаду

Турнирный расклад выглядел прозрачно. Канадцы легко всех обыграли и даже шведов разорвали — 8:0. В рамках первенства мира у Швеции уже три очка потеряно, и у СССР, если уступит Канаде, тоже будет три очка потеряно. А в европейском первенстве у «Тре Крунур» и у СССР — по одному потерянному очку, тогда, согласно регламенту, должна была назначаться дополнительная игра между ними — для определения чемпиона континента. Ну а чемпионами мира при таком раскладе в энный по счету раз стали бы канадцы.

И вот поздним вечером, накануне решающей битвы, когда спортсмены разошлись по своим номерам, готовясь ко сну, собрался «Совет в Филях». Тренеры сборной Аркадий Чернышев с Владимиром Егоровым, руководитель делегации Павел Коротков (успевший поиграть в канадский хоккей) и Анатолий Тарасов, который формально не имел права голоса, поскольку находился на турнире в статусе наблюдателя, члена советской делегации, но при этом, конечно же, имел большой авторитет.

Виктор Шувалов:

— Первым взял слово Тарасов:

— Послушайте меня, товарищи. Я все игры канадцев смотрел. Канадцев мы вряд ли обыграем. Предлагаю завтра с ними не выкладываться во всю силу, а силы-то поберечь. Ну уступим Канаде, зато будет переигровка со Швецией. Если одолеем их — станем чемпионами Европы! И это-то на первом для нас чемпионате мира! Вот выношу для обсуждения такой план. Мои доводы серьезные.

Возникла небольшая и неловкая пауза. Все ж таки предложение поступило неожиданное и, чего скрывать, весьма заманчивое.

Тарасов еще более горячо предлагает:

— Ну что — давайте Боброва разбудим!

На это живо и жестко отреагировал Чернышев:

— Не надо будить Боброва! Будем играть с канадцами. С полной выкладкой. А там — как получится… Ничего страшного в них нет — нужно только тактику верную выбрать. Я уже набросал план на игру. И не переборщить, не накручивать игроков. Взрослые мужики, сами все понимают.

Это едва ли не самый интересный эпизод в закулисной истории отечественного хоккея.

Виктор Шувалов:

— Как я уже рассказывал — до того мы с канадцами не встречались и совсем не знали их. Во время чемпионата мы все их тренировки, все их игры смотрели. Ну, может, и не совсем уж все, но при первой возможности выбирались на «экскурсии». Кое-какое представление о них составили. Как они с европейцами играли — только пересекают красную линию, сразу вбрасывают шайбу в угол, и один игрок идет туда, в борьбу вступает, в силовую, а другой действует на подборе; они завладевают шайбой и начинают разыгрывать; третий к воротам двигается. Европейцев канадцы в целом превосходили в скорости. Зато наши защитники не уступали им в быстроте. И это сыграло важную роль.

Утром, на установке, Чернышев растолковал тактический план. Защитники максимально быстро приходят к шайбе, вброшенной канадцем, без промедления отдают пас тому, кто под них подстраивается, а если не удается зрячую передачу выполнить, просто выбрасывает шайбу в среднюю зону. Про диагональную подстраховку указал. Нападающие четко контролируют шайбу, постоянно открываются и играют в пас, избегают близости к борту.

Про какую-то грозную силу соперника, про его непобедимость и про особую важность матча Аркадий Иванович ничего не стал говорить. А зачем, если мы сами уже все сознавали? Установка велась в темпе и продолжалась нормально, недолго. У нас вопросов каких-то дополнительных к Чернышеву не возникло. Вышли с собрания в боевом настроении, хотя, чего скрывать, волновались очень. Но никакой дрожи в коленках не чувствовали.

Владимир Егоров, тренер сборной СССР:

— После собрания команды, когда все игроки разошлись по номерам, я не мог не заметить странную картину. Спустя какие-то минуты, смотрю, они стали ходить по коридорам, по этажам. Да так активно. Что происходит?! Ничего понять не мог… Оказалось, они в спешном порядке бросились искать… вату. Поспешили в аптеку. А все для чего — чтобы хоть как-то еще усилить самодельную защитку, очень далека она была от оптимальной. Я почувствовал, что настрой у команды был самый боевой.

Западня волчьей стаи

Виктор Шувалов:

— Начинается игра. Как по писаному канадцы вбрасывают шайбу в углы и лезут напролом — давить, давить, давить. Наши-то резвые защитники опережают их и в большинстве случаев оказываются первыми на шайбе. С пасом они тоже дружили. Организуют контратаки. Мы втроем против двоих выкатываемся. А там уже разыграть лишнего игрока сложности нам не составляет. По-моему, после первого периода мы повели 2:0. (по существу верно, в действительности 4:0. — Прим. Л.Р.).

В раздевалке обстановка была подходящей. Рабочей. И приподнятой. Тренерский план срабатывал полностью. Перекинулись меж собой парой слов: мол, расслабляться никак нельзя, сейчас канадцы выйдут и внесут какие-то изменения, надо ждать от них каких-нибудь сюрпризов…

А они вышли еще злее и опять продолжили лезть и лезть напролом. Ничего не поменяли! Ну а нам-то только этого и надо было. Таким подарком грех было не воспользоваться. Еще отгрузили им. На контратаках (второй период с нашим перевесом — 3:1. — Прим. Л.Р.).

В раздевалке Чернышев просил строго держаться плана, подчеркнул, чтоб никаких вольностей себе не позволяли… Еще просил — не расслабляться до финального свистка, с канадцами этого категорически нельзя делать.

По третьему периоду скажу только — мы контролировали игру полностью, пыл у канадцев поугас, а мы слабину не давали (третий период позволительно уступили- 0:1. — Прим. Л.Р.).

Мы их 7:2 уговорили.

У нас был взрыв радости — канадцев разгромили! Канадцев!!!

Мы сразу-то и не поняли, что чемпионами мира стали.

Мы, когда жили в гостинце в Мальме (не в крупном городе Мальме, а в отеле «Мальмен» в южном районе Стокгольма — простительная и мелкая неточность исключительно памятливого Виктора Григорьевича, а еще очень возможно, что я недостаточно четко разобрал аудиозапись. — Прим. Л.Р.) канадцы, они на другом этаже жили, мимо нас проходили такими пижонами — резинку свою жуют, скалятся… Везде же пресса писала, что они фавориты, что прилетели очередное золото брать, что русских обыграют в три-четыре-пять шайб. А потом, когда мы их прибрали, стали… лучшими друзьями! Палками пришли меняться. Зашли в раздевалку нашу форму рассмотреть, в какой экипировке мы играли. А у одного из нас щитки были раскладные, самодельные; вот мы эти щитки показываем, а они головой качают — «как, мол, в таких щитках играть?!» У нас байковые, что ли, коричневые трусы были только до пояса, здесь затягивались на шнурках и кармашки такие были нашиты. А в кармашки вставляли фибровые пластинки, что защищали от ударов шайбы. Но они же тяжелыми были, эти трусы.

Канадцы, они с одной клюшкой на матч выходили или с двумя, а мы-то по три готовили, потому что они как палки лежали и не всегда до финального свистка доживали.

Я с канадцем клюшками поменялся. Так ею около месяца, наверное, играл! Она вся уже размочалилась, а крючок-то держался. Там у них в том месте, где крючок к палке крепился, какие-то металлические штыри пропускали, чтобы плотность была, когда щелкаешь. Долго играл ею и не мог нарадоваться: перемотаю лентой, об коньки обобью и — на лед.

В решающем поединке отличились: Бобров — 2, Шувалов, Кучевский, Кузин, Бычков, Гурышев. В активе армейцев — 3, крыльевцев — 2, динамовцев 1 или 2. Кто находился на льду при разящем броске защитника Кучевского, уже не установить, но мне почему-то кажется, что динамовцы. Эта раскладка — про упомянутый наш козырь — разностильность звеньев. Что, напомню, по признанию Шувалова, очень выгодно отличало сборную СССР.

Золотая лихорадка

Александр Комаров:

— Вечером в ратуше церемонию награждения устроили. Там как было — не вручали медали чемпионам, а передали поднос с медалями Чернышеву. Аркадий Иванович степенно так поворачивается в нашу сторону, а мы как рванули к нему гурьбой: испугались, что всем золота не хватит!

Первое наше мировое золото в хоккее не померкло за семь десятилетий. Гиперсенсация!

Сборная под предводительством Аркадия Чернышева сотворила настоящее чудо. Но оно не было ниспослано небесами, оно имело свою предысторию и свои предпосылки. И среди них — обкатку сборной в хоккейной Европе в условиях железного занавеса. Причем со всеми соперниками имели положительный баланс встреч. И снова добрым словом вспомним руководителя советского спорта Николая Романова. И снова повторим оценку ментального состояния советской сборной накануне дебюта, данные Виктором Шуваловым, — исключительно скромным, здравым и памятливым человеком: «Мы были уже волками!»

Первый блин русской кухни, вышедший, вопреки поговорке, не комом, а фейерверком, сродни тем, что устраивались при царях в Петергофе, сразу же и на долгие-долгие годы установил планку ожиданий очень-очень высоко. В этом были свои плюсы и свои минусы. Но плюсы перевешивали и по значимости, и по количеству.

Самобытность.

Вот каким одним словом обрисую тот феномен, который случился в 1954 году.

В истории создания этого самого своеобразия советской хоккейной школы колоссальную роль сыграл Анатолий Тарасов. Абсолютно не умаляя заслуг его коллег, тоже отцов-основателей Аркадия Чернышева и Владимира Егорова. Данный контекст относится к первому нашему десятилетию, который был увенчан мировым золотом 1954 года и олимпийским золотом 1956 года.

Эта отдельная и поразительная история о том, как и под влиянием каких обстоятельств Тарасов задал вектор нашего не схожего ни с кем развития…

Тот самый Анатолий Владимирович Тарасов, который накануне первой битвы СССР — Канада предложил не выкладываться по максимуму.

Аркадий Иванович Чернышев и полсловом в течение десятилетий не обмолвился публично о совете своего будущего многолетнего помощника в сборной.

Тот самый Тарасов, который спустя почти двадцать лет на Олимпиаде-72 в Саппоро наотрез отказался от телефонного указания из Москвы помочь чехословацкой сборной, друзьям по социалистическому лагерю, в очной встрече: наша сборная уже стала чемпионом, а ничья позволяла ЧССР стать призером. Чернышев был солидарен со своим помощником. Дорогого стоил тот дерзкий отказ…

Правда, она имеет свойство всплывать в быстротекущем течении жизни. Всплывать откуда-то из глубин на всеобщее обозрение.

Леонид Рейзер